DBC 3.0 Plus登场:TOPCon×BC梦幻联动 一道新能跑出27.77%新速度

2025-09-11

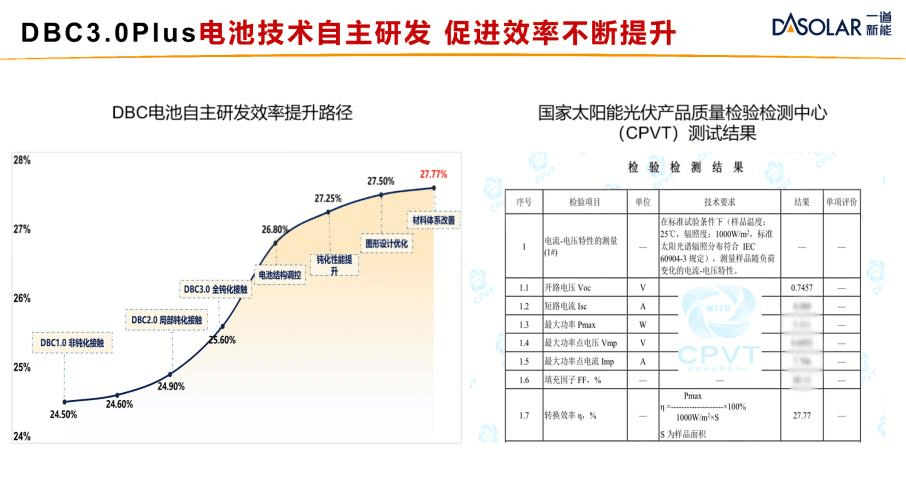

在光伏技术的迭代进程中,效率每提升零点一个百分点,背后都凝聚着无数创新与突破。近期,“国家太阳能光伏产品质量检验检测中心(CPVT)”测试报告显示,一道新能自主研发的DBC电池效率达到27.77%,开路电压提升至745.7mV,再次刷新自有纪录。这一成果不仅展示了其在电池结构与工艺制备上的持续创新,更为光伏产业提供了兼具高性能、高可靠性和低成本潜力的全新解法。

什么是DBC?

一道新能的“全新答案”

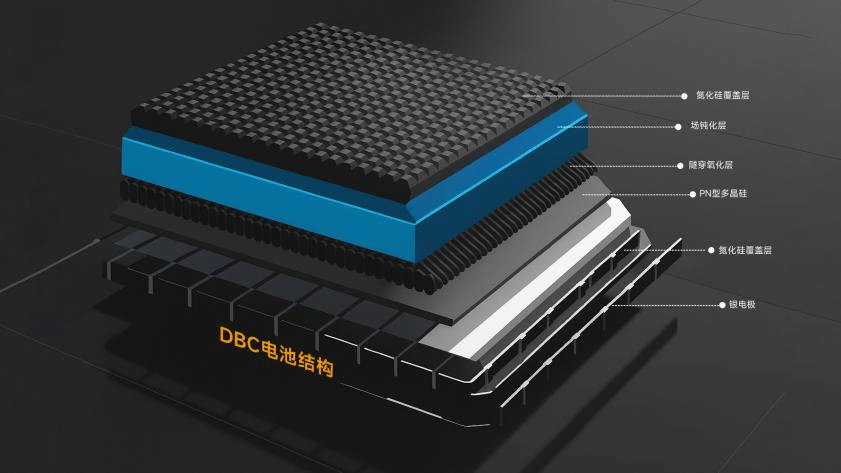

在光伏行业,TOPCon(隧穿氧化层钝化接触电池)和 BC(背接触电池)是两大热门电池技术。TOPCon电池通过在硅片背面设计和制备超薄的SiOx/Poly-Si钝化接触层,可以显著降低表面复合,提高电池开路电压和效率,其优势在于“高效率+量产成熟”。而BC电池则是将正负电极移到电池背面,正面没有栅线遮挡,受光面积增加,外观简洁美观,优势在于“高功率+设计友好”。

一道新能敏锐捕捉到两者的互补性,融合二者优势,创新推出 DBC(DAS Back Contact)电池。这一技术不仅继承了TOPCon的SiOx/Poly-Si完美钝化接触层及低设备成本的基因,还兼具BC的外观与高电流的优势,开辟了TOPCon+BC的全新的技术路径,DBC 技术从 1.0 进阶至 3.0 Plus,深刻展现出一道新能自主创新的强劲节奏与高效步伐。

N型加持

TOPCon X BC的“强强联合”

一道新能DBC 3.0 Plus基于TOPCon 5.0平台,在N区与P区均使用SiOx/Poly-Si钝化接触结构,通过新结构、新机制、新工艺、新材料、新原理的硬核技术,在效率和可靠性上实现了重大突破,实现了高效钝化+低成本制备的平衡。目前,一道新能在TOPCon 与 BC领域拥有60余项专利,牵头起草10余项标准,并联合获批国家重点研发计划项目与浙江省“尖兵领雁”攻关项目,这些成果为 27.77% 的效率奠定核心基础。

五大“提效法宝”

解锁 27.77% 高效新速度

在DBC技术的研发过程中,一道新能实现了多项关键技术突破,这些突破共同推动了TOPCon与BC结构的深度融合:

1. 高精度激光图形化技术:通过超短脉宽紫外皮秒激光,精确控制激光的能量和扫描路径,可实现微米级甚至纳米级P/N区的精细加工,在电池表面实现更细密的电极栅线,减少电流传输过程中的损耗,提高电池的光电转换效率。

2. 嵌入式二极管自优化抗热斑设计:通过在电池内部嵌入二极管,实现了对热斑区域的实时监测和电流分流。当某个区域出现热斑时,二极管会自动导通,将多余电流分流至其他区域,从而避免了局部过热和性能衰减。

3. 高效全面积P/N区混合钝化技术:通过在电池表面构建复合钝化膜层,实现了对P区和N区的全面钝化。复合钝化膜层由多种材料组成,具有优异的化学稳定性和钝化性能,能够有效减少表面复合损失。

4. 0BB金属互联技术:通过无主栅设计,减少银浆的使用量。同时优化金属互联结构,实现材料与电池结构的精密适配,保证了电池的电气连接性能,有效降低成本的同时提高电池的可靠性和稳定性。

5. 黑硅绒面陷光技术:通过在电池表面形成黑硅绒面结构,增加表面的粗糙度和光陷阱效应,使得更多光线能够在电池内部多次反射和吸收,从而提高光吸收效率。同时,黑硅绒面结构有效增强电池的抗UVID能力,延长电池的使用寿命。

这五大“法宝”,让DBC不仅在实验室层面实现效率突破,更具备规模化与可靠性优势。

不止电池

组件更要满分输出

优秀的电池,还需要在组件端释放全部潜能。

在DBC组件设计中,一道新能采用隐形铺设+无损汇流工艺,避免正面遮挡和电流损失,确保每一份光照都能转化为电力,使组件效率突破24.8%;通过均匀热场控制焊接,有效降低焊接应力,进一步提升组件的长期可靠性。与此同时,DBC组件具备优异的抗热斑性能,与电池端的优化设计相辅相成,保证系统运行的稳定输出。更值得一提的是,其弱光响应系数超过95%,在清晨、傍晚乃至阴天,同样能保持高效发电,真正实现多场景适应。

打破束缚

让效率与成本兼得

光伏产业的竞争,本质上是效率、可靠性、成本与规模化的比拼。一道新能 DBC 技术打破传统路线束缚,在效率、美观与适应性上实现兼顾;通过 0BB、银浆节省等工艺,让高端技术具备量产可行性,真正做到高效率 + 低成本。

27.77%,不仅仅是一个数字,更是创新与前瞻的注脚。站在 TOPCon 与 BC 的交汇点,一道新能用 DBC 技术开辟新路径:既能实现实验室级效率突破,又能快速走向产业化。 DBC 3.0 Plus 的量产推进将推动光伏发电走向更高效、更可靠、更普及。

浙公网安备33080302000236

浙公网安备33080302000236